谭逢平:腹中书卷手上笔

文/蒋 涌

谭逢平,是从富顺县赵化镇走出的书画名人。他出生那一年,国家正在高扬“三面红旗”,“总路线”的光芒,“大跃进”的步伐,“人民公社”的锣鼓,让人们感到日子过得红红火火,热气腾腾。这种时代背景的潜移默化,给谭逢平的个性形入了天然的活跃“元素”,什么时候都不甘平庸,渴望引人注目,有所作为。他在乡读书是好学生,在京城服役立过军功,当京报记者见过大场面、大事件和大人物,转业重归故里晋级到从七品“芝麻官”荣退。但是,若要在他的人生履历中找出一条贯穿始终的红线,那就是一生满脸不散“书卷气”,手上不丢“一管笔”。

少年时,谭逢平在乡坝头读书,没事只能像“缸钵头的泥鳅耍团转”,他勤于劳作,体贴父母和家人。再苦再累也不舍笔墨书卷,激情年代的热血青年,在农村也大有可为之处,不甘寂寞急欲大展才华,一个人“无师自通”又“自以为是”的充当村里和学校的“耳目”和“喉舌”,创办~《发农战报》,不仅辟专栏办墙报,还集记者、主编、版面设计、校对和投递员于一身,像模像样地创办一张自写、自编、自印、自送的全县唯一村级土报纸《发农战报》,再把它像广告一样张贴墙上,像传单一样见人就递,还受到县文化馆的高度重视,其效果不仅“哗众”,而且“取宠”。加上他从娘胎里就继承好“基因”,头脑滑刷,脸蛋光鲜,身板挺拔,手脚灵巧,嘴巴会翻,家长、邻居、老师都把他视作“宝贝”,给予加倍宠爱和重点培养,观点一致地断定他是一只山旮旯留不住的凤凰鸟,迟早会展翅高飞。果然,他不负众望,读书一路顺畅,征兵部队首长一眼就看上了他,胸带一朵大红花奔赴到首都军营,在那“工业学大庆,农业学大寨,全国人民学习解放军”的火红年代,这真是一件光宗耀祖的大喜事,一个农村娃的命运也从此改写。

工作中的谭逢平

不掩才华露锋芒

那年头,当兵入伍严格讲究“根红苗正”,要想到京城更得优中选优,谭逢平自然属于组织眼中的好苗子,他在北京00094服役九年,基建工程兵军营的“青年鲁班”,真是先进和平淡的故事都摆不完,他每每口若悬河地滔滔不绝。

那时,他手捧红宝书,一字一句静心读,心得体会写了好多本,在实际行动上更是处处挣表现,他相信群众和领导的眼睛真是雪亮,是匹骡子是匹马,溜久谁还看不见?他一不怕苦,二不怕累,加之精力充沛进取心强,不仅全面完成了上级下达的各项任务,还学雷锋争做好人好事,帮战友打开水,挤漱口牙膏,他都点点滴滴不漏地做到了。他当然希望自己持之以恒的静悄悄行动,会被识得人才的“有心人”看在眼里,记在心里,有朝一日被推上讲台介绍先进事迹。可理想与现实往往存在一道沟壑,有时还南辕北撤的背道而驰。他久而久之觉得不对味儿,自己的艰辛付出,不但没得到肯定和表扬,相反没被得到好脸色,遭到部分老兵的嫉妒,连回家去探亲还得下定决心鼓足勇气,怕把脸丢到父母面前。他先是一番自我检点,再是一番冷静分析,他终于明白行高于人必遭妒忌。有人嫌自己才华露出了锥尖,防自己后来居上,所以,拿“高梯子”给自己爬。于是,他一怒之下,谦虚久了不再谨慎,心想:身边的靶你不要我打,就转向放高射炮,放冲天火箭,驾驶宇宙飞船。不再谦虚过分的人,把昔日的“韬光养晦”远甩八条街,从此,把耗费在端水扫地上的大量时间,用在读书、写文章上,吹过了熄灯号,他仍然捂在被窝里掀亮电筒阅读和放牧字行,把白天的所思所想一段一段地写出来。功夫不负苦心人,终于有一天《基建工程兵报》刊登他一篇不算短的文章,立即在部队引起轰动,团部新闻干事专程到连队看“千里马”和了解他的具体情况,不久他便借助伯乐赏识从施工现场破格选调到团部宣传股,专职从事新闻报道。追求终有回报,才华改变命运,这使他备受鼓舞,不吝以十倍、百倍的热情和干劲儿去努力工作,创造业绩。

1979年,对于他每一天都是“闪亮的日子”,他在中央人民广播电台、新华社、《人民日报》、《中国青年报》、《中国民航报》、《解放军报》、《北京晚报》、《基建工程兵报》等权威媒体上刊发稿件30多篇,他因成绩斐然成为了中共党员,荣获立三等功,破格提干晋升。次年,他被借调到《北京晚报》担任记者,大大拓宽了他的视野和事业圈,采访国家级领导,报道民生新闻,到人民大会堂参加重大会议采访,参与了《中国青年报》发起的“人生观”大讨论,专访了知名学者李燕杰、北京羊毛衫厂的女工黄晓菊(笔名“潘晓”),他投身思想大解放的滚滚激流,得到一次再造身心的振奋、启迪和锤炼。青春的热血融入时代脉搏。他曾负责过《北京晚报》社组织的全国首个“星星音乐会”的会务工作,与李谷一、蒋大为、苏小明、朱明瑛、张暴默、阚丽君等歌星同台办演,每一个日子不但过得“十分充实”,而且“五彩缤纷”。

然而,人生的拐点不期而至,1984年军队百万大裁军,部队兵改工,就地转为北京城建集团,他思乡心切,申请转业回了故乡,先后在县委组织部、县政府办、县招商局、县委宣传部和县政协多个部门工作,无论人在哪里,文化已渗入他的血脉,成了他毕生的情趣与素养。

艺者无“帝”自“称王”

转业到地方,谭逢平先后在县委组织部、县政府办公室、县招商局、县委宣传部、县政协文史委等部门任过职,直至2017年退休。一般人看来,官员退休便是事业的终点站,可对谭逢平来说不太适用,它成了新起点。因为,他早就上心、上手了书艺创作,而文化修养、文艺爱好具有与生命同在的长久性,它不受在职不在职的限制,从政的“黄金时代”谢幕,恰好是从艺新征途的序歌。

退休后,谭逢平先前兼任的县政协文化艺术院院长8年,立刻从副业变为主业。在他的主持下,政协文化艺术活动搞得热气腾腾,硕果累累,做到了“时时有活动,年年有展赛”,他组织举办过“人文富顺●和谐政协”文化艺术作品展(赛)、“侨之光●玉和祥杯”文化艺术作品展、“诗画沱江●魅力古镇”书画摄影作品展、首届“戎春杯”民俗风情摄影大赛和“富顺香辣酱、富顺豆花蘸水杯”书画摄影大赛、庆祝县政协成立60周年书画展、首届全国“刘光第杯”书画作品展、富顺县“萧永升杯诗书画摄影作品展”和庆祝人民政协成立70周年书画作品展等九次大型书画艺术作品展,特别是2018年首届全国“刘光第杯”书画作品展的圆满落幕,不仅受到四川省书协四位领导的高度赞誉:“具有国展水平”,而且开创了富顺有史以来办全国展览的先河,为基层树立了“没人没钱没经验,也能办好全国展”的历史丰碑,这就是谭逢平的书法情怀和组织能耐。

谭逢平从来不是只说不动的“弹匠”,而策马亲征闯关夺隘的“干将”,从县、市、省到国家级的书画展,都由亲力亲为的策划组织,不但为丰富地方文化生活营造了浓厚氛围,为促进了文化事业繁荣做出卓著贡献,取得了丰硕成果,还精心培养和推出了大批艺术人才,被富顺县文联评为“先进单位”,全省近20个市县政协书画院慕名前来学习参观。

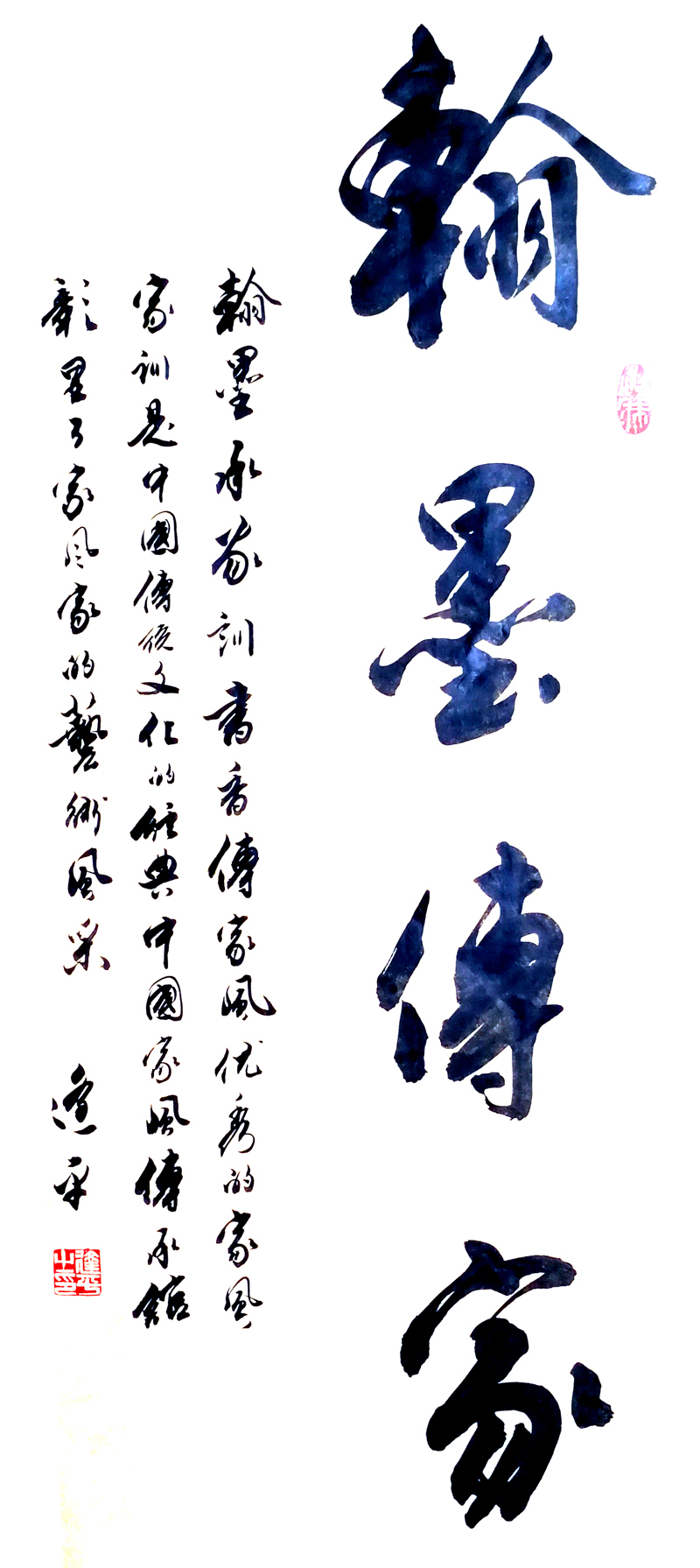

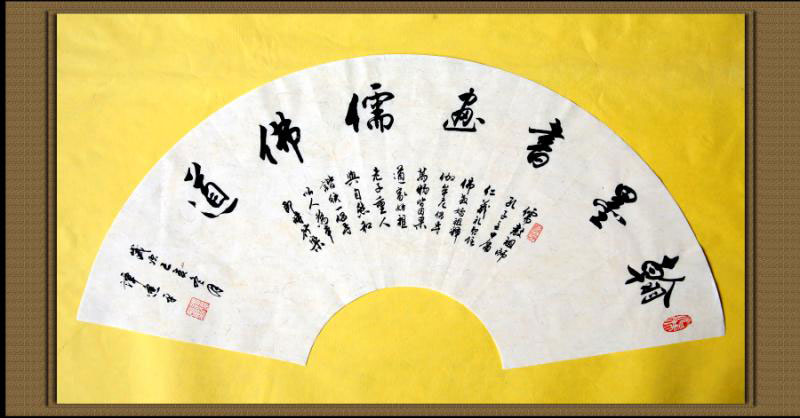

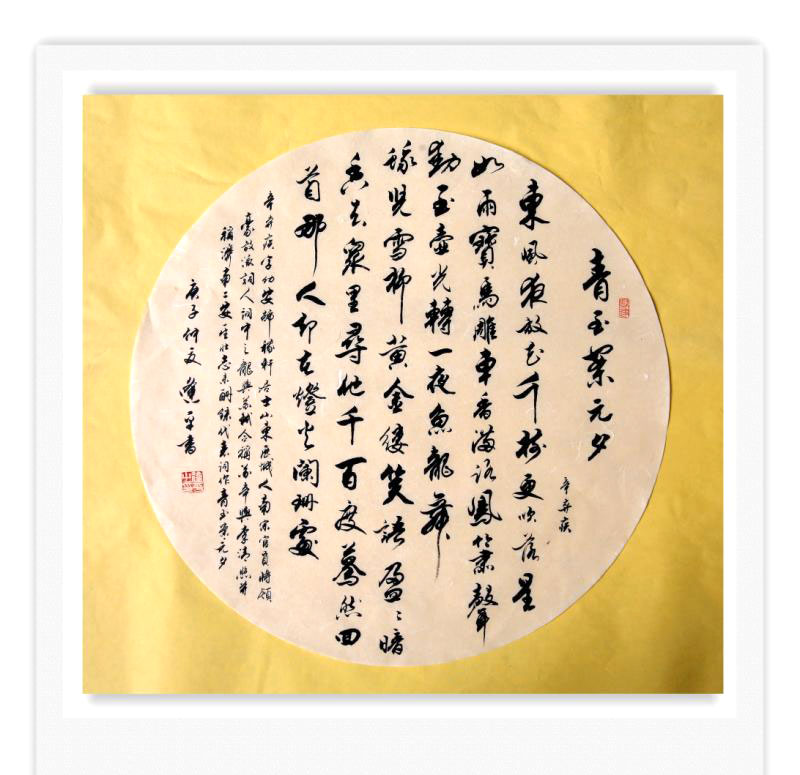

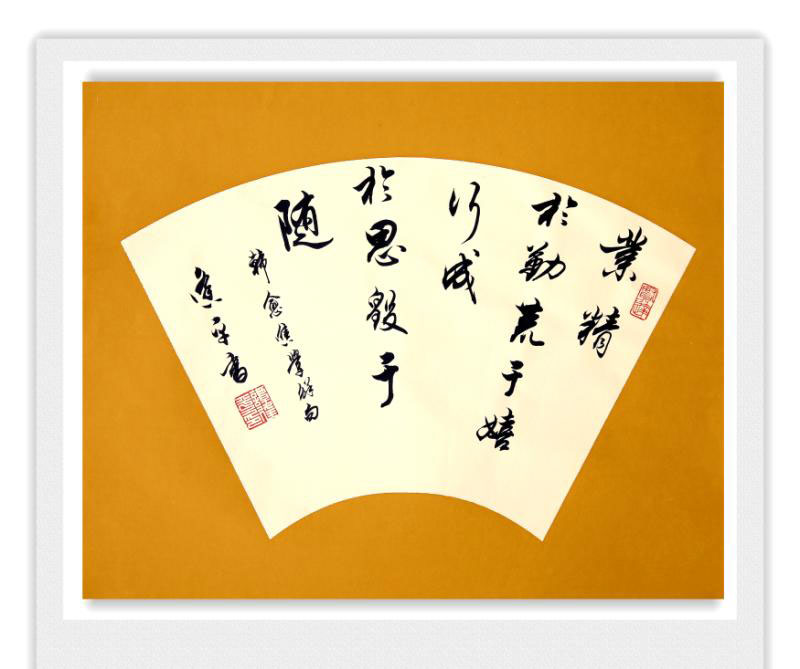

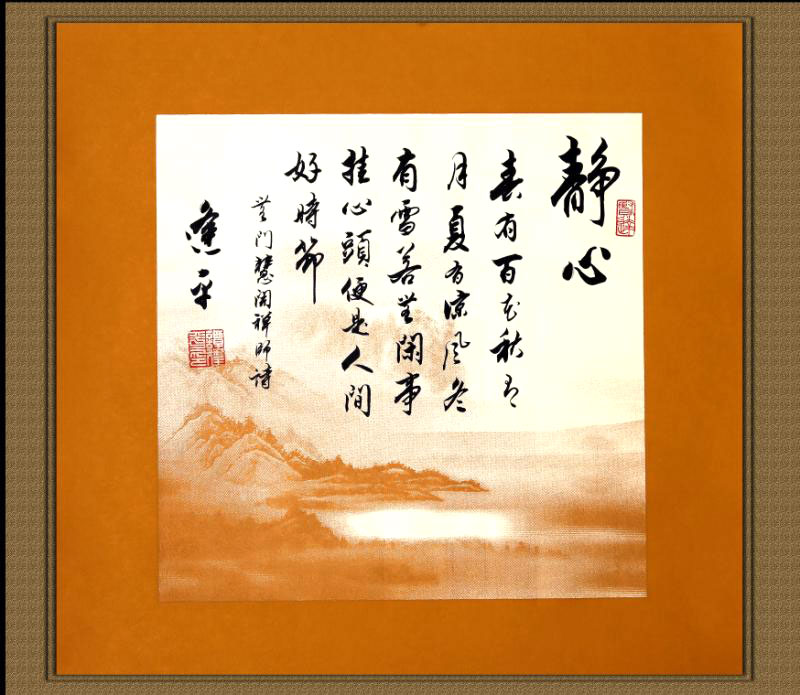

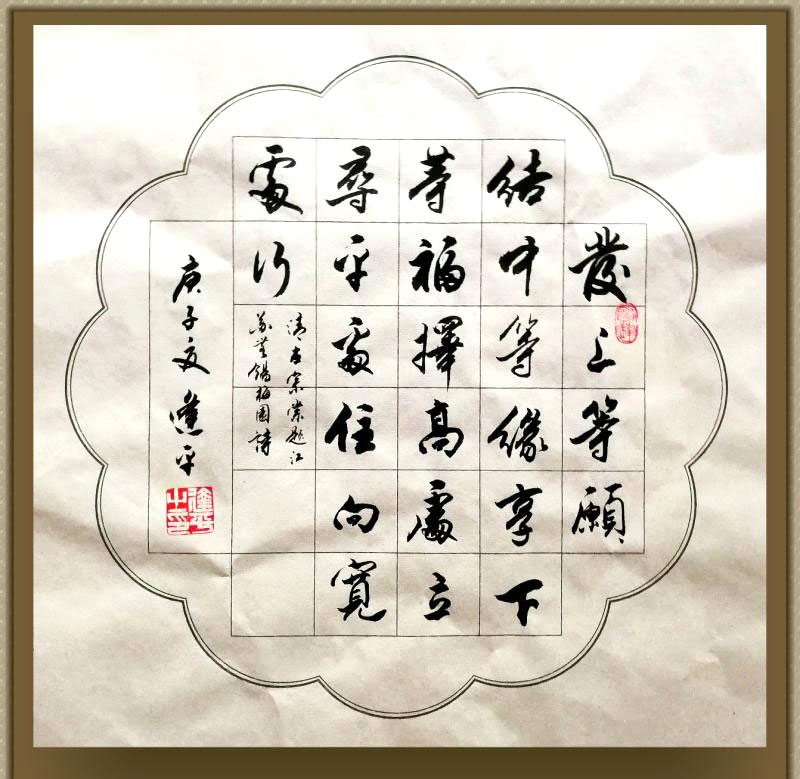

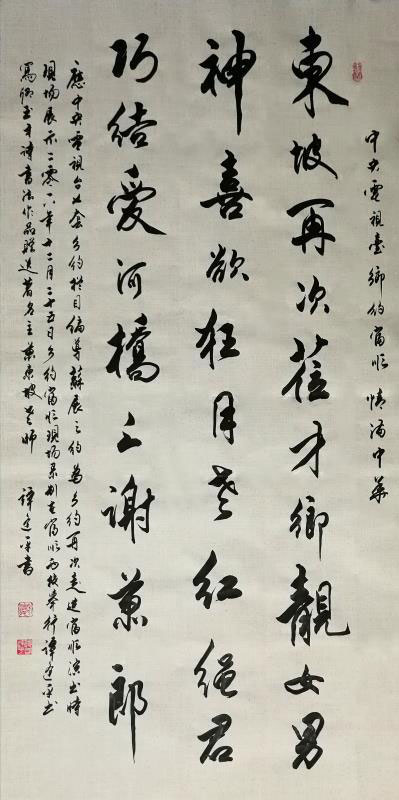

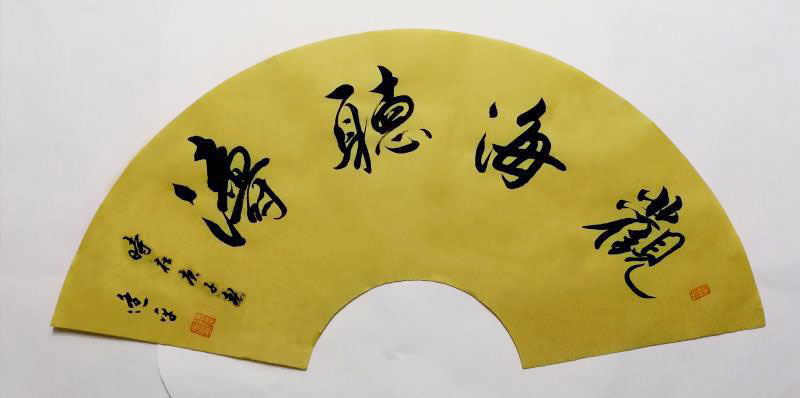

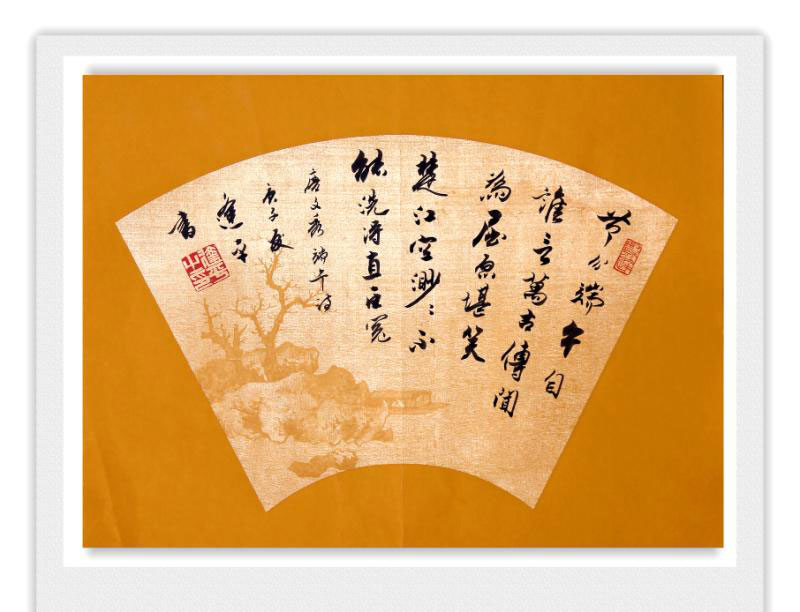

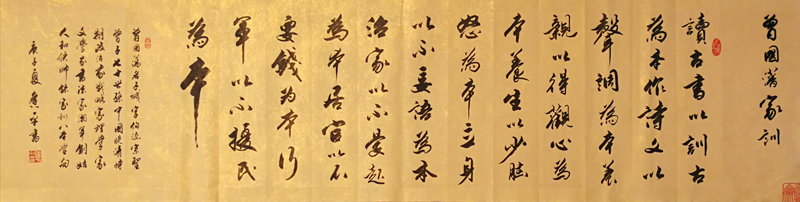

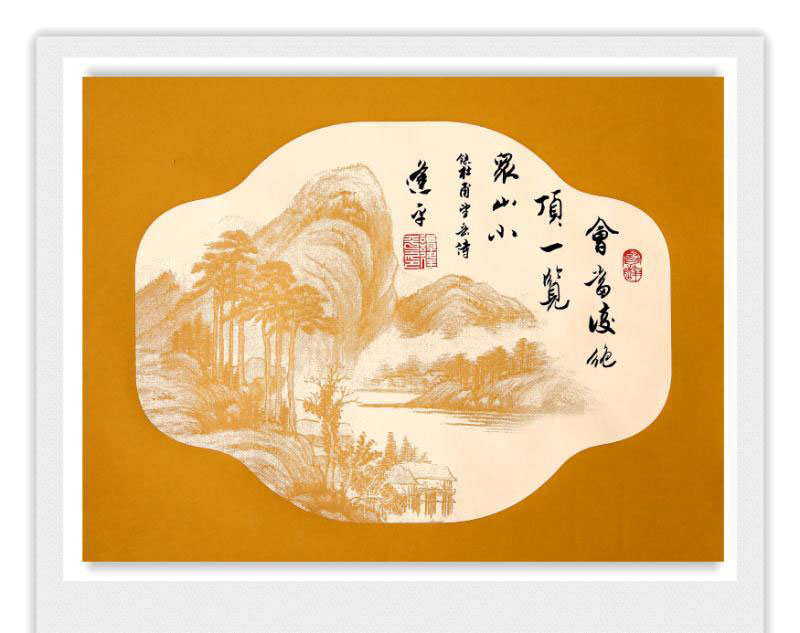

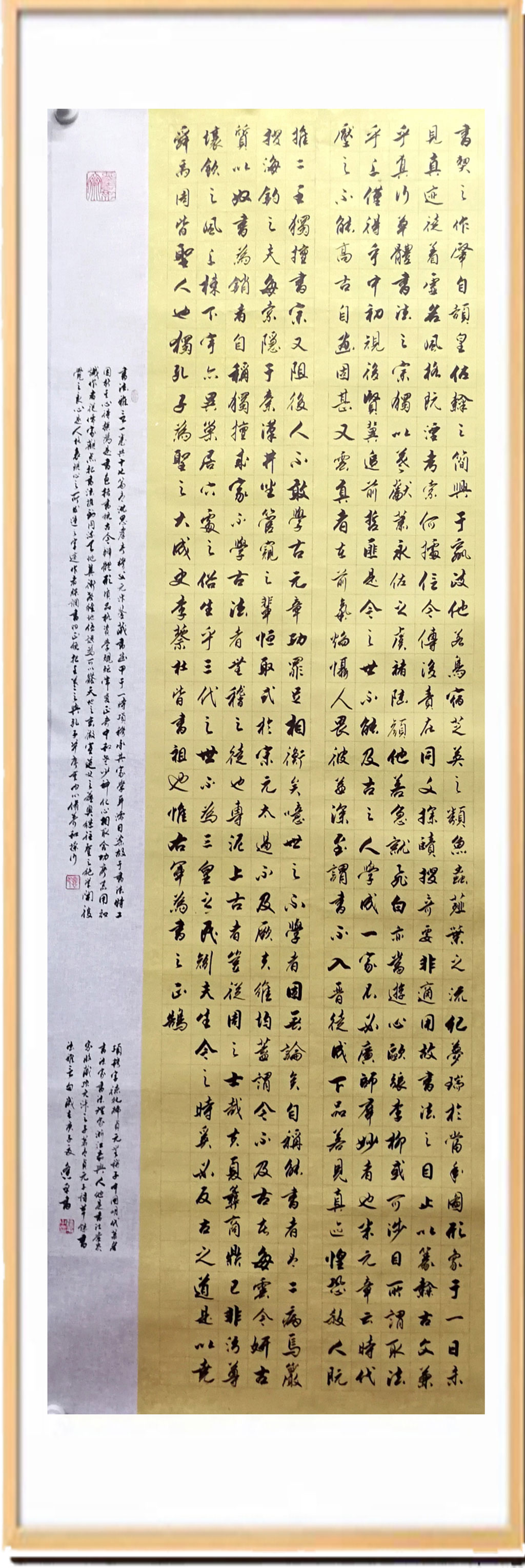

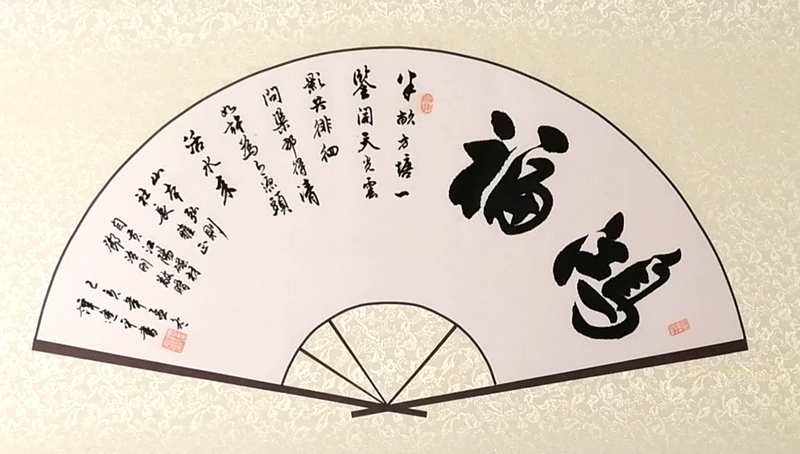

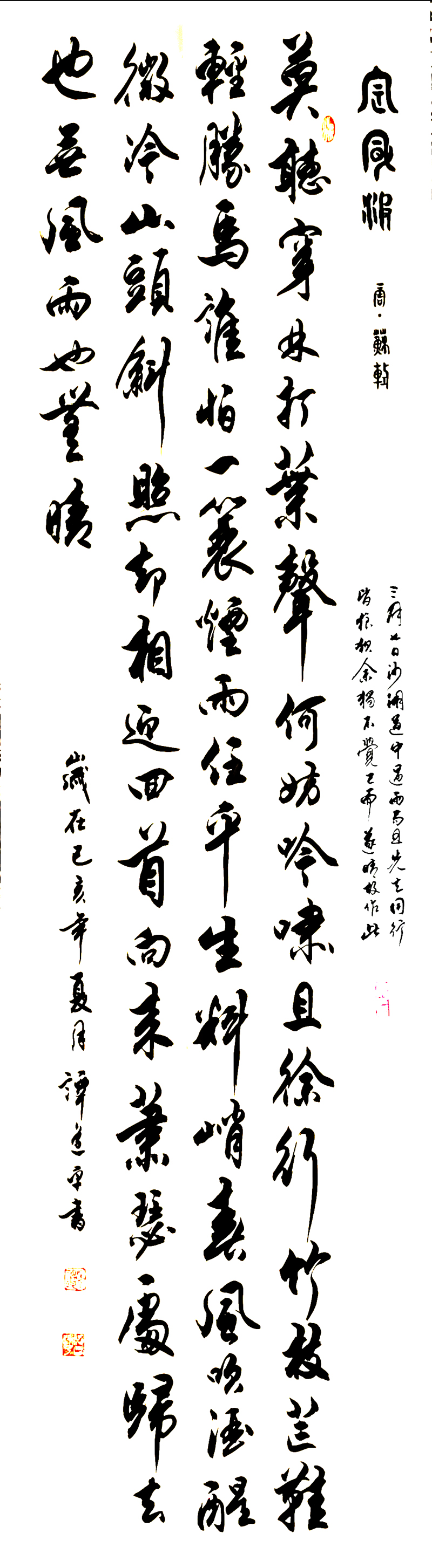

就谭逢平个人而言,他历经数十年光阴精练的书艺已达“出手不凡”的佳境,曾有观赏者见过他书写的字幅当即赞叹:“此字卓见‘君子之风’,内蓄丰盈,敦笃俊秀,个人的修养,心性的风仪,尽数折射在笔墨中。”他书写古人的诗词,笔意与诗意融合一体,艺境与文境浑然天成,绝非俗手笔可以企及。他博取名家所长,研习过的颜体魏碑、黄自元的书体结构、二王法帖和赵孟頫、陆谏之书帖、手札,结合自身的禀赋注意扬长避短,趋利避害,藏巧于拙,消除了“肥而露肉,肉多少骨”之短,凸显了“瘦不露骨,肥不露肉”之长,他的笔墨荟萃众师之精妙,尊规重矩,神形兼备,力道遒劲,风采俊逸,进得去出得来,独树于林。

谭逢平笔下的一枚枚文字,融入了一生崇尚“厚德载物,自强不息”的学养和修养,已在全国各级各报刊上发表书法和摄影作品近百幅;数十幅书法和摄影艺术作品在各级各类的展赛活动中获奖,2016年获中国硬笔书法协会举办的全国展金奖。谭逢平书写的“富顺香辣酱”、“富顺豆花”、“富顺豆花蘸水”地名标志产品书法作品,经公开征集评选和组织审定,为著作专利书体,由县政府授权并与谭逢平鉴定了书法作品协议书。近年来谭逢平先后为机关、学校、社区、农村和企业书写书法作品达100幅之多,深受热捧。

谭逢平处世波澜不惊,处人宠辱不惊,可他的笔墨大有“一字千金”的利好。

认“土”归“宗”搞文研

老来更红的谭逢平,他不单是闲不住,更有一怀壮怀激烈的社会责任感和一个共产党员热血潮汐的事业心,他做好了艺术院的日常工作,依然富有精力,对解决“麻、辣、烫”问题颇有显露一手“游刃有余”的“跃跃欲试”。在组织和领导的重视和举荐下,他不再“气定神闲”地充当袖手看客,接连出任县历史文化研究会会长和县刘光第研究会会长,把“一院”“两会”双肩挑,三头六臂八方奔波,忙不亦乎,乐不亦乎。

谭逢平具有一副无以割舍的家国情怀,他热爱乡土,传承历史,守护文化,积极配合县政协文史委为赵化、狮市两个国家级历史文化古镇的晋级建设和知名度的扩散,做了不少有益有效的扎实工作。尤其值得称道的是亲手为赵化打造“刘光第书书画馆”,组织书画藏品达200余幅,堪称精品。富顺县境的条条道路留下了他的车辙,山山水水布满了他的足迹,大凡人至之处必是他笔到之地,许多名胜景点即令他人不在,也留有“墨宝”在。他热心热肠地做公益,行功德,文如其人,字传其神。百年之后,他今世耗费的一腔心血,即是后世流传的一段佳话。

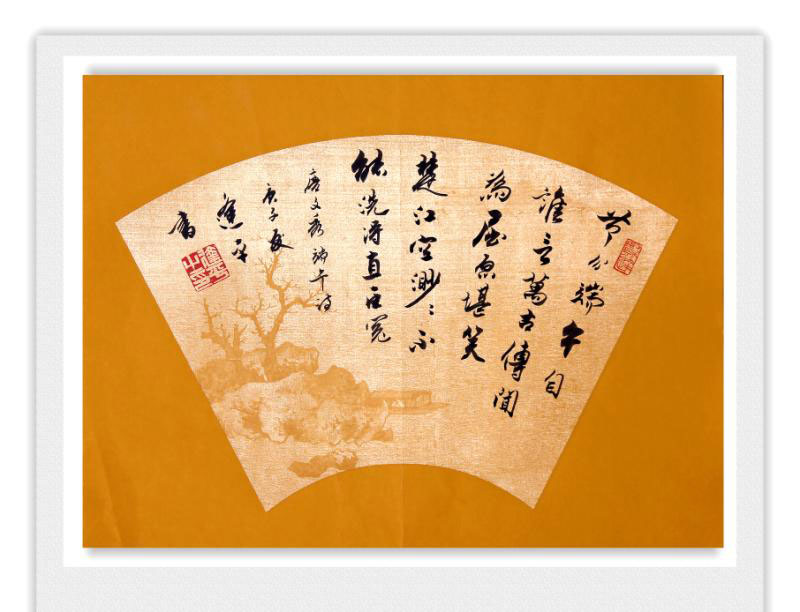

谭逢平作品选

谭逢平在创作中

谭逢平简介

谭逢平,富顺县政协文化艺术院院长;富顺县历史文化研究会会长;中国硬笔书法协会会员;自贡市书法家协会会员;中国民俗摄影协会蜀南影像分队长。

谭逢平担任富顺县政协文化艺术院院长八年来,为地方书法组织建设和基层书法事业发展,做出了非常显著的成绩。先后组织九次大型书画艺术作品展,2018年,亲自组织实施首届全国“刘光第杯”书画作品展,取得圆满成功。四川省书协四位领导作评委,并称赞:“达到国展水平”。书法作品多次入选入全国和省市书法作品展。